Pak Tjokro

yang penulis ingat senantiasa memakai pakaian Jawa tradisionil.

Blankon, jas tutup, kain panjang dan sandal. Saudara Anwar Tjokroaminoto

baru-baru ini menerangkan kepada penulis, bahwa ia pun hanya ingat

ayahnya memakai pakaian itu.

Perkenalan kami, pemuda Islam terpelajar yang tergabung dalam Young Islamieten Bond (Serikat Pemuda Islam), dengan Pak Tjokro mulai di tahun 1925, sesudah JIB didirikan. Perkenalan pertama berlangsung di Jakarta di rumah Pak Haji A Salim

yang menjadi penasehat JIB. Tapi Pak Tjokro hadir waktu pada akhir

tahun 1924 di Yogyakarta, Pak Syamsyurijal mengambil insiatip untuk

mendirikan perkumpulan itu, dalam sebuah ruangan yang diterangi dengan

lampu teplok. Dan Pak Tjokro ikut merestui pendirian itu.

Seorang pemimpin lain yang juga

berkenalan dengan kami di rumah Pak Haji A Salim, ialah Pak AM Sangadji.

Kemudian hari kami, setidaknya penulis ini, juga berkenalan dengan

lain-lain pemimpin PSII, baik di rumah Pak Salim, maupun di tempat lain,

seperti Pak Abikusno, Pak Wondoamiseno, Pak Surjopranoto; tapi tiga

orang yang tersebut dahulu itu, yang paling kami kenal.

Kombinasi tiga orang itu yang agak aneh

tidak terlepas dari perhatian penulis. AM Sangadji berasal dari Maluku,

orang Ambon pertama yang penulis kenal. Sebelumnya penulis mengira bahwa

semua orang Ambon beragama Kristen. Mulailah penulis tahu bahwa di

Maluku banyak orang Islam. Tapi orang Ambon yang ada di Jawa hampir

semua beragama Kristen.

Pak Sangadji seorang yang gagah perkasa.

Pakaiannya selamanya rapih, jas buka dengan dasi, celana dan sepatu.

Tapi tidak pernah kepala terbuka, selamanya memakai pici. Kumis

melintang, dada berbulu (yang disebut akhir ini tidak kelihatan).

Pak Haji Salim seorang Minangkabau

memakai pakaian menurut model sendiri. Pakaian Haji Salim ini serupa

dengan kemeja yang kita pakai sewaktu revolusi di Yogya. Mula-mula Pak

Salim memakai Tarbus, kopiah berwarna merah, yang biasa dipakai oleh

orang-orang Arab. Tapi sesudah peristiwa Tripoli, maka tarbus itu yang

semua “made in Itali” diboikot. Kemudian Pak Salim membuat pici model

sendiri, yang dibuat dari kain serdadu (kain hijau). Pici itu mempunyai

dua anak baju di bagian depan. Sesudah itu Pak Sangadji memakai kopiah

model “OK”, demikian Pak Salim menamakan modelnya.

Waktu Bhinneka Tunggal Ika menjadi lambang Negara, penulis ingat kepada kombinasi Tjokro, Salim dan Sangadji di tahun 1925.

Orang dan Pakaiannya

Di jaman colonial, pakaian orang masih

terikat oleh aturan-aturan atau kebiasaan masyarakat yang ketat. Pakaian

masih menjadi ukuran, bagi yang memakai, apakah ia masuk golongan atas

atau bawah.

Golongan yang paling atas ialah golongan

Belanda, termasuk golongan Eropa. Pakaiannya berupa jas, celana dan

sepatu dengan atau tanpa topi. Golongan pegawai negeri atau priyayi,

diperbolehkan memakai jas dan celana seperti Belanda, tapi kalau ia

orang Jawa atau Sunda harus memakai blangkon; kalau ia orang luar Jawa

harus memakai pici, atau lainnya yang sejenis. Berpakaian persis seperti

golongan Belanda dipandang tidak patut untuk orang pribumi. Pakaian

mempunyai arti seperti pepatah Belanda: “De kleren maken den man”

(Pakaian itu membuat orang).

Lama-lama ada juga kebebasan. Bagi orang

Indonesia yang terpelajar, yang dapat dipandang sudah termasuk golongan

teratas, diperbolehkan memakai pakaian yang sudah 100% seperti Belanda.

Tapi golongan pangreh praja masih lama, mungkin karena kemauan sendiri,

atau karena tahu bahwa tindakan itu lebih disukai oleh pembesar-pembesar

Belanda, masih tetap memakai blangkon, meskipun kain panjang sudah

diganti dengan celana.

Penulis ini di tahun 1924, masuk sekolah

Stovia (sekolah dokter). Bagi penulis terbuka dua macam pakaian, seperti

pemuda Belanda, jas, celana pendek atau panjang dan sepatu, atau

pakaian tradisionil Jawa. Begitu pula bagi pelajar-pelajar yang berasal

dari luar Jawa. Pakaian Eropa atau pakaian tradisionil menurut daerah

masing-masing.

Sarung adalah pakaian yang dipandang

kurang sopan atau kurang terhormat. Di sekolah-sekolah negeri di Jawa,

di Pekalongan pun, tempat orang membuat Sarung, murid-murid tidak

diperkenankan memakai sarung di sekolah-sekolah negeri. Sarung pakaian

rakyat jelata.

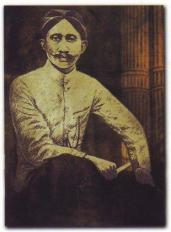

Pak Tjokro memakai sarung

Jika Anwar Tjokroaminoto tidak ingat

ayahnya memakai sarung, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa sudah lama

benar, waktu Pak Tjokro memakai sarung. Dan potret Pak Tjokro yang

terkenal dan bernilai sejarah, ialah Pak Tjokro yang memakai sarung, jas

tutup, pici dan sandal.

Potret Pak Tjokro itu sekarang masih

dapat kita lihat di kantor Ladjnah Tanfidziah PSII, di Taman Matraman.

Potret itu bukan yang asli, tapi merupakan lukisan berwarna, karya

penulis potret terkenal, Haji Zainal. Menurut dugaan penulis, berhubung

dengan keterangan Anwar dan lain-lain bacaan, potret itu dibuat di

sekitar tahun 1915.

Baru-baru ini penulis memerlukan datang

ke kantor PSII untuk merenungkan sambil melihat potret yang sangat

mengesankan itu, dan mengingatkan juga apa yang pernah dikatakan oleh

Haji A Salim: “Pada saatnya potret itu berarti revolusi.”

Dalam surat Dr. GAJ Hazeau, Pejabat

Penasehat Kantor Urusan Bumiputra, tanggal 29 September 1916, yang

ditujukan kepada Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum, berkenaan dengan

selesainya Kongres Nasional Pertama Sentral Serikat Islam, yang diadakan

di Bandung, tanggal 17-24 Juni 1916, dapat diambil beberapa kesimpulan:

-

Bahwa Sarikat Islam adalah penjelmaan kesadaran rakyat

-

Bahwa pribumi (Inlanders) tidak suka lagi dipandang sebagai “manusia setengah atau seperempat”, tapi menuntut dihormati sebagai ‘warga Negara bebas” tanah airnya

-

Bahwa kebangkitan Islam itu tampak juga pada gejala lahir, seperti pakaian, cara-cara bercakap, adat istiadat sehari-hari dan sebagainya[1]

Waktu penulis ini sedang memandang potret

Pak Tjokro di Kantor LT PSII tersebut, penulis tidak tahu bahwa seorang

pemuda sudah berdiri di samping penulis. Pemuda itu menanyakan tentang

pandangan mata pak Tjokro. Pandangan mata yang menantang.

Penulis menjawab, bahwa penulis kenal

pelukis Haji Zainal, kawan akrab sudah 40 tahun. Ia seorang PSII kawakan

dan penulis dapat menjamin kejujurannya. Iapun penulis rasa pernah

mendengar keterangan Pak Haji Salim tentang potret itu: “sebuah

revolusi.”

Seperti dikatakan oleh Dr. Hazeau

tersebut bahwa kebangkitan rakyat tampak juga pada “gejala yang lahir

seperti pakaian, cara-cara bercakap, adat istiadat sehari-hari”, maka

perhatikan juga bagaimana Pak Tjokro duduk dalam potret itu; kaki kanan

diangkat dan diletakkan di atas lutut kaki kiri. Seorang Jawa

tradisional tidak duduk semacam itu!

Kalau celana itu lambang golongan atas

dan sarung pakaian rakyat jelata, maka Pak Tjokro tidak memilih memakai

celana dan menganjurkan rakyatnya untuk memakainya juga, akan tetapi Pak

Tjokro turun ke bawah dan mempersatukan diri dengan rakyat. Untuk

menuntut persamaan ia pandang tidak perlu meniru yang ada di atas,

persamaan hak tidak terletak dalam persamaan berpakaian.

Pak Tjokro memakai sarung akibatnya bukan

ia yang turun kedudukannya, tapi sarung yang naik pangkat. Sarung

menjadi pakaian orang yang terhormat, dan hilanglah perbedaan dalam

masyarakat, yang ditentukan dengan memakai celana dan sarung.

Semata-mata

bagi kepentingan sejarah, penulis ingin menyinggung keterangan almarhum

Hadisubeno. Waktu Ketua PNI itu menuding “kaum sarungan” sebagai

golongan yang berbahaya bagi Panca Sila, ia tidak tahu, bahwa Pak Tjokro

pada saatnya dengan senjata sarung memberi kesadaran rakyat, bahwa

“kaum sarungan” bukan lagi “setengah atau seperempat manusia”, tapi

“warga Negara” yang bebas. Hadisubeno juga lupa, bahwa salah seorang

Ketua PNI di masa yang belum begitu lama, dan seorang pemimpin Masyumi,

sangat konsekwen memakai sarung yaitu Mangunsarkoro, seorang Jawa dan

Isa Ansari seorang Minang. Dalam Parlemen kita di tahun lima puluhan,

kedua anggauta yang terhormat itu selalu memakai sarung di mana saja.

Dan tidak kurang-kurang mereka dihormati dan disegani orang. Dan juga

tidak akan tambah dihormati, andaikata mereka memakai celana. Pandangan

kita sekarang tentang sarung dan celana sudah lain dari waktu Pak Tjokro

berjuang dan sarung menjadi alat perjuangan.

Rok-kostuum di Kongres Nasional Pertama

Pada rapat terbuka Kongres Nasional

Pertama, yang diadakan di alun-alun bandung, pada hari Minggu tanggal 18

Juni 1916, Pak Tjokro tidak memakai sarung, melainkan rok-kostuum.

Pakaian ini sampai sekarang masih dipakai orang, sebagai pakaian

internasional yang bersifat resmi. Seorang Duta Besar yang meyampaikan

surat kepercayaan kepada Kepala Negara, kalau ia tidak mempunyai pakaian

kebesaran nasional sendiri, dapat memakai rok-kostuum. Orang kawin di

Eropa memakai rok-kostuum.

Penulis ingat pernah membaca, waktu Harry

L Hopkins, tangan kanan Presiden Roosevelt, di waktu Perang Dunia II,

memakai rok kostuum, yang ia sewa waktu mau beraudiensi dengan Raja

Inggeris. Orang tidak perlu mempunyai rok-kostuum sendiri, dapat

menyewa, karena pakaian itu hanya dipakai sekali-sekali pada saat yang

jarang terjadi.

Seluruh “Centraal Bestuur” Sarikat Islam,

menurut laporan Dr. GAJ Hazeau kepada GG Van Limburg Stirum, yang sudah

penulis sebut tadi, memberitakan hal itu, dan penulis ini tidak

mempunyai alasan untuk tidak mempercayainya. Memakai sarung sebagai alat

perjuangan rasa-rasanya oleh Pak Tjokro sudah dianggap selesai dan pada

Kongres pertama, waktu Sarekat Islam sudah mendapat pengakuan dari

Pemerintah Hindia Belanda sebagai partai yang meliputi seluruh tanah

air, tampaknya ada tujuan hendak memperlihatkan, bahwa pergerakan yang

dipimpin oleh Pak Tjokro, tidak hanya ditujukan kepada orang yang pakai

sarung saja, melainkan juga bagi orang yang pakai celana.

Sarekat Islam tidak saja menuntut tanah

air yang berdiri sendiri dan kewarganegaraan yang bebas atas dasar

persamaan, tapi menunjukkan juga, bahwa rakyat di kepulauan ini ingin

hidup dalam dunia yang lebih luas, dengan mengindahkan apa yang berlaku

dan baik dalam dunia internasional. Umat Islam yang dipimpin Pak Tjokro,

meskipun tinggal di kampung dan desa, bukan rakyat “kampungan” tapi

mempunyai cita-cita kemanusiaan yang luhur. Istilah “bangsa Indonesia”

belum ada waktu itu, tapi kesadaran sudah lahir dan bertumbuh. Puncak

kesadaran dan kebangkitan itu akan dicapai di tahun 1928, dalam Sumpah

Pemuda, bahwa “Kita berbangsa satu, Bangsa Indonesia.”

Bagi pembaca yang belum tahu rok-kostuum,

penulis dapat terangkan: ia terdiri dari jas hitam, bagian belakang

panjang sampai lutut, kemeja putih, dasi putih, celana hitam, di

samping pakai sebuah streep hitam mengkilat dan sepatu hitam mengkilat

(verlakt). Sempurnanya pakai topi tinggi, tapi ini cukup kalau hanya

dipegang. Biarpun iklim Bandung dingin, pakaian itu rasanya masih

terlalu tebal. Saya rasa, anggauta-anggauta Centraal Bestuur SI tidak

memerlukan beli sendiri, tapi waktu itu di tempat seperti Bandung,

dimana terdapat banyak orang Belanda, masih dapat disewa.

Suara Pak Tjokro

Menurut PF Dahler, seorang nasionalis Indonesia, pemimpin golongan Indo, Tjokroaminoto memiliki “een mole, krachtige baritone stem” (suara yang merdu dan berat kuat).[2]

Istilah “baritone” mempunyai arti yang khusus dalam seni musik.

Penulis ini pernah mendengarkan Pak Tjokro berpidato di rapat umum yang

dihadiri oleh beberapa ribu orang. Dari tiga pemimpin yang penulis sudah

sebut Tjokro, Salim dan Sangadji, masing-masing orator “par

excellence”, ahli pidato ulung, yang mempunyai gaya dan cirri

sendiri-sendiri.

Haji A Salim umumnya dipandang sebagai

orator yang brilian. Sangadji mempunyai suara seperti geledek. Perlu

diingatkan, bahwa generasi Pak Tjokro belum berbahagia hidup dengan mik

dan pengeras suara. Menurut ingatan penulis Pak Tjokro memang mempunyai

keistimewaan. Orang di baris depan mendengar suara Pak Tjokro sama

kerasnya dengan orang yang duduk di baris belakang, kecuali ia (juga

–pen) mampu mengikat perhatian pendengar berjam-jam.

Tjokroaminoto, Sukarno dan Harsono

Di akhir tahun 1966, tidak lama sesudah

dibebaskan dari tahanan, penulis mendapat undangan untuk berkunjung ke

Makasar. Salah satu acara kunjungan itu ialah member ceramah di Aula

Universitas Hasanuddin. Kebetulan sekali Harsono Tjokroaminoto yang

memimpin rombongan anggauta parlemen sedang berada di Makasar, dan akan

member ceramah juga di tempat dan waktu yang sama.

Harsono bicara lebih dulu, ia

mempergunakan kesempatan itu untuk mengeluarkan sepatah dua patah kata

terhadap penulis. Itulah pertama kali ia bertemu dengan penulis, sesudah

penulis dibebaskan. Kata-katanya baik, malah sangat manis. Penulis ini

tidak sering mendengar dan melihat Harsono berpidato, tapi tiap kali

mendapat kesempatan itu, ia medengarkannya seperti orang terpaku.

Harsono berpidato persis seperti seorang ahli pidato yang lain, yang

kita semua kenal, yaitu Sukarno. Gayanya, nadanya, gerak gerik tangannya

dan bahasanya. Orang akan berhenti disitu, kalau tidak kenal

Tjokroaminoto. Pada saat itu penulis merasa perlu menerangkan agar orang

tahu, bahwa Harsono turunan Tjokroaminoto dan tidak meniru Sukarno.

Kalau dengan perkataan tidak akan cukup untuk menggambarkan bagaimana Tjokroaminoto berpidato, penulis rasa orang dapat mengatakan, bahwa kalau orang pernah mendengar dan melihat Sukarno atau Harsono berpidato, kira-kira begitulah gaya dan nada Tjokroaminoto.

Pada saat itu Harsono sangat manis, dank

arena iktikad baik yang sebenarnya berkelebihan tidak penulis rasakan.

Ia mengatakan bahwa Roem itu gurunya, bahwa meskipun bertahun-tahun

tidak ketemu, rasa-rasanya baru sehari atau seminggu tidak ketemu,

karena ikatan jiwa dan persaudaraan yang kuat. Ia katakana: “Kalau

saudara-saudara buka dada Pak Roem, dan buka dada

saya, saudara-saudara tidak akan menemukan kalimah-kalimah yang

berlainan, melainkan kalimah-kalimah yang sama, sama perjuangannya

terutama kalimah syahadat.” (Pada saat itu penulis otomatis ingat kepada

Presiden Sukarno yang mengatakan: “He, Tengku Abdurrahman Putra, mana dadamu ini dadaku”).

Kata-kata yang memang penulis rasakan

sedap sekali itu, waktu mendapat giliran, penulis pandang wajib dijawab.

Penulis katakan, bahwa ia merasa mendapat kehormatan yang terlampau

besar, untuk dinamakan guru saudara Harsono. Mungkin ia melihat ada hal

yang seolah-olah datang dari seorang guru, kalau saudara Harsono

mendengar sesuatu yang baik dari penulis. Tapi penulis sekarang tahu

rahasianya. Yang ia dengar itu, ialah pelajaran yang penulis dapat dari

Ayah Harsono yang melalui penulis sebagai pompa bensin, sudah sampai

kepada tempat asalnya kembali.

Mengenai persamaan antara Sukarno dan

Harsono penulis katakana bahwa di Indonesia ini ada dua orang yang dapat

berpidato seperti yang baru saja kita saksikan, yaitu Presiden Sukarno

dan Bapak Harsono. Orang-orang yang sudah tua seperti penulis dapat

menambahkan sekelumit sejarah, bahwa yang satu berkat keturunan, dan

yang lain karena pengajaran. Presiden Sukarno sendiri sering mengatakan,

bahwa ia banyak belajar dari Tjokroaminoto..

“Hanya bangsa yang besar yang dapat menghargai pemimpin yang besar”, sering dikatakan oleh Presiden Sukarno.

Semoga kita dapat menghargai seorang

pemimpin besar, Haji Omar Said Tjokroaminoto, yang hari lahirnya, 16

Agustus, pada saat-saat ini kita peringati.*

Majalah Kiblat, Agustus 1972 dalam Buku “Bunga Rampai Dari Sejarah (II)”, Mohamad Roem, Bulan Bintang, 1977:71-81.Sumber tulisan : insistnet.com.

Ditulis Oleh : Unknown ~ Tips dan Trik Blogspot Ebook Dan Game Dll

Sobat sedang membaca artikel tentang HOS Tjokroaminoto Menurut Mohamad Roem. Oleh Admin, Sobat diperbolehkan mengcopy paste atau menyebar-luaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya

Sobat sedang membaca artikel tentang HOS Tjokroaminoto Menurut Mohamad Roem. Oleh Admin, Sobat diperbolehkan mengcopy paste atau menyebar-luaskan artikel ini, namun jangan lupa untuk meletakkan link dibawah ini sebagai sumbernya

No comments:

Post a Comment